“康复+就业”双突破!2025年底,全市残疾人新增就业1200人以上。

鲁网4月14日讯(记者 吴美琳)4月11日,德州市召开“2025年度民生实事”主题系列新闻发布会第二场,邀请德州市残联党组成员、副理事长、三级调研员,新闻发言人齐何军,市司法局副局长、三级调研员路平,市文化和旅游局党组成员、四级调研员,新闻发言人马健,市残联党组成员、副理事长撒晓妹,市司法局公共法律服务管理科科长侯胜立出席,介绍本部门承担的2025年度民生实事项目开展情况,并回答记者提问。

围绕“一条主线”,谋发展、促落实

按照德州市委、市政府关于民生实事工作安排,2025年市残联牵头负责促进残疾儿童康复救助和残疾人“社区微业”就业这项民生实事。目标是为2000名符合条件的视力、听力言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练、辅助器具适配等康复救助服务。开展技能培训和服务帮扶,通过“社区微业”等多种形式,2025年底,全市残疾人新增就业1200人以上。市残联围绕“有力有效办好民生实事”这一主线,不断创新工作思路,向上对标先进,在充分现场调研、专题会议论证的基础上,制定了详细的工作实施方案和工作落实进度图,明确了年度目标、季度目标及月度目标,确保此项实事落地落实。

聚焦“两条路径”,抓创新、树标杆

促进残疾儿童康复救助。落实好《德州市残疾儿童康复救助实施细则》,为符合条件的未满18周岁的残疾儿童提供康复救助服务。今年以来已为800余名视力、听力言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供了康复服务,其中为8名儿童申请了免费肢体矫治手术,为30名儿童适配了辅助器具。促进残疾人“社区微业”就业。以“惠残爱心小屋”为标杆,充分挖掘利用社区资源,通过全面开展就业帮扶工作和访企拓岗活动摸清残疾人和用人单位就业需求,利用新就业场景、新就业形态,加大“微岗位”开发力度,精准、高效、全面帮助残疾人实现“家门口”稳定就业;同时,将文创就业与“社区微业”有机结合,鼓励和支持残疾人在社区内自主创业或灵活就业,实现自我价值和社会融入。截至目前,通过多元化形式,全市城乡残疾人新增就业417人。

注重“三项服务”,勤协调、提质效

深化高校残疾人大学生“一人一策”帮扶服务。落实“一对一”帮扶责任制,将就业状况调查核实、就业服务档案建立完善、职业能力测评、跟踪回访融入高校残疾人毕业生就业帮扶全过程。

优化企业“三送”服务。针对缴纳高额残保金的企业主动上门开展“三送”(送政策、送人才、送服务)活动及走访拓岗活动,鼓励用人单位积极开发残疾人就业岗位,持续深化“岗位找人、上门指导”服务。

规范提升残疾儿童康复救助服务。开展定点康复机构规范提升,围绕制度流程、专业技术、档案管理等核心内容开展残疾儿童康复专业技术人员规范化培训。充分利用全国助残日、爱耳日、残疾预防日等残疾人节日节点,线上线下开展残疾预防知识宣传和康复救助政策宣传,扩大宣传面和知晓率,呼吁社会关心、关注残疾儿童,支持残疾人事业发展。

撒晓妹就近年来,在德州市委、市政府的坚强领导下,市残联把残疾儿童康复救助工作作为重点任务来抓,让残疾儿童家庭获得感更加充实,幸福感更可持续、安全感更有保障,做出回答。

一是在残疾儿童康复救助方面,实现“应救尽救”。近年来德州市出台了《德州市残疾儿童康复救助实施细则》《德州市残疾儿童定点康复机构评估标准》等系列配套政策,不断健全完善残疾儿童康复救助政策体系,将救助年龄扩大到17岁,救助标准上提高到每人每年1.6万元,救助天数由每月17天增长到20天,取消了对儿童家庭经济条件和户籍地的限制,在政策层面实现救助全覆盖。

二是建立健全市、县两级儿童残疾筛查服务网络。联合卫生健康等部门建立了残疾儿童发现、诊断、转介、治疗、康复工作机制,实现了疑似残疾儿童实名制动态管理和信息共享。禹城市和临邑县作为国家残疾儿童早期干预试点,已为270名残疾儿童开展早期干预,并探索建立以家庭为中心的康复服务模式。

三是积极推动38家残疾儿童定点康复机构规范提升。实现了各县市区定点机构全覆盖,方便残疾儿童及家长就近就便选择康复机构。实施康复专业技术人员规范化培训,提升康复服务质量和水平。三年来,已累计为8100余名残疾儿童提供了康复训练、辅具适配、人工耳蜗植入手术、肢体矫治手术等康复救助服务,帮助他们改善身体状况,融入社会生活。

今年,市残联将进一步提升康复救助服务水平,促进康复救助工作提质增效,为不少于2000名残疾儿童提供康复训练、辅助器具适配等康复救助服务。

责任编辑:霍艳英

今日热点

小编精选

-

来源:大众网

-

中国海洋大学赴蒙阴县开展蒙阴干部大讲堂专题讲座并调研第一书记工作

来源:大众网

-

兰山城管开展市容整治行动 提升城市“颜值”

来源:大众网

-

临沂举办“春润万家 礼行沂蒙”交通安全主题宣传活动 寓教于乐引领文明新风

来源:大众网

-

鱼台县王鲁镇开展“政策赶大集 服务零距离”活动

来源:大众网

-

任城法院:船头调解双满意 国徽映波护港航

来源:大众网

-

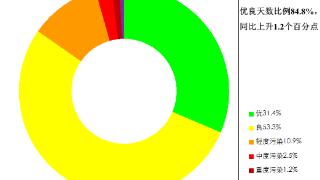

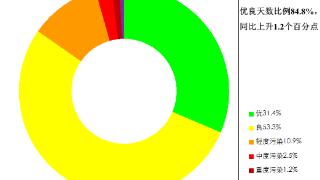

今年前三月全国空气质量状况公布:优良天数占比84.8%

来源:人民网,供稿:人民资讯

-

青岛市即墨区:“夏病春治”筑牢民生安全防线

来源:鲁网

-

无棣县棣丰街道:全域向“美” 绘就精致城市、和美乡村新图景

来源:鲁网

-

关爱心理 互助成长——泰山学院附属中学开展心理委员团辅活动

来源:鲁网

-

泰山区自然资源局:以“书”换“蔬”进社区

来源:鲁网

-

何以中国丨福建邵武:如何“榨干”一根竹子

来源:人民网,供稿:人民资讯

-

美团在济南等地出招治理骑手交通安全,守交规奖400元参与执勤再奖300元

来源:海外网

-

“康成蔬苑”启幕:城阳康成小学家校社奏响劳动教育“春之乐章”

来源:大众网

-

泰安·出新丨第7届世界跆拳道主席杯(亚洲区)盛大开幕 泰安再迎国际跆拳道盛宴

来源:大众网

-

降雨降温又要开始了!长春最高气温9℃

来源:中国吉林网

-

民营经济发展一线观察·民企先锋|吉林省中华参科技开发有限公司:深耕人参产业 赋能乡村振兴

来源:中国吉林网

-

以“演”促“练” 以“练”促“防”——肥城农商银行石横支行开展警银联动演练

来源:大众网

-

青岛临邑商会为青大捐赠净水设备,将开展校企深度合作

来源:大众网

-

2025年青岛市人民政府立法工作计划发布

来源:大众网

-

探索地质奥秘 科普筑梦未来 ——青岛地质院开展2025年“世界地球日”主题活动

来源:大众网