文化中国行|侗歌越千年,歌里都是好光景

除了大歌,还有单声歌

杨春念还记得很小的时候,母亲背着她,去歌师家学歌,因为要过“月也”节。“月也”是侗族村寨间的节日,两个村寨结盟,其中一个寨子里的人会去另一个寨子里做客,狂欢三天三夜。村寨之间根据约定轮流做东,而斗歌是最让人兴奋的节目。

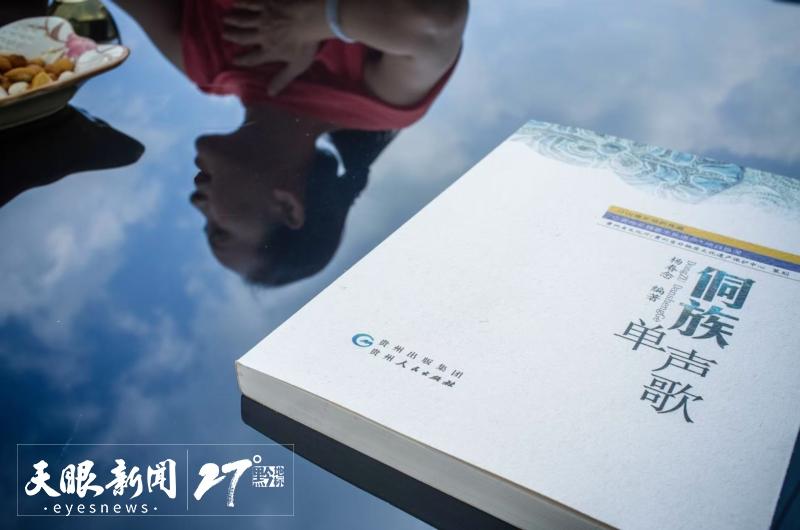

《侗族单声歌》

作为侗族的孩子,杨春念就在这些关于学歌的记忆里,以及每一个歌声不断的白昼黑夜里长大。2006年,她和伙伴们代表贵州参加中央电视台青年歌手大奖赛,以一首《蝉之歌》获得首届原生态唱法组银奖。2014年,杨春念把她用5年时间走村串寨,遍访歌师采集来的117首单声歌进行记录、整理、归类、翻译,并汇集成一本叫做《侗族单声歌》的书,这是第一部有关侗族单声歌的公开出版物。

很多人只知道侗族的多声部无伴奏和声——侗族大歌,但杨春念说,侗族的生活、习俗、文化,其实更多隐藏在单声歌里。有些侗族村寨并没有侗族大歌,但所有侗寨的生活里都充满单声歌。

“是语言、习俗、生活状态决定了侗族天生会歌唱。侗族的语言有9个调,汉语有4个调,这种丰富的音调让侗族说话就像唱歌;同时侗族的生活习俗,比如青年男女行歌坐月时唱的琵琶歌,敬酒时唱的酒歌,迎客时唱的拦路歌……是这些决定了唱歌在侗族生活中无所不在。”杨春念认为,侗族对学歌的重视,也是导致侗歌美如天籁的原因:“侗族的小孩从小就要学歌,侗族人认为只有唱歌唱得好的人才有文化,才会受尊重,歌师就是这种观念的产物。”

侗族大歌国家级非物质文化遗产代表性传承人胡官美。

榕江县栽麻乡宰荡村70岁的胡官美就是受人尊重的歌师。她是国家级非物质文化遗产代表性项目侗族大歌国家级代表性传承人,两个女儿和一个儿子自然而然也成为侗歌高手。在2006年全国青年歌手大奖赛上一鸣惊人夺得银奖的侗族大歌《蝉之歌》,其演唱组合共14人,胡官美的两个女儿都在其中,大女儿杨秀珠还是领唱者。

胡官美已经记不得她从几岁开始唱歌了,仿佛是从开口说话、从记事时起,她就已经在唱歌。在20世纪50年代之前,侗族都没有自己的文字,源头可以追溯到2000多年前中国最古老的民歌《越人歌》的侗歌,流传千百年,经典曲目世代传承,靠的就是口口相传。作为国家级代表性传承人,胡官美的使命感就会更强烈一些,她说自己已经教过1000多人学唱侗歌。这个数字她反复强调了一下,看得出很骄傲,何况在黔东南的山水、稻米和歌声的多重滋养下,她身体硬朗,这个数字还在持续增长中。

侗族大歌《蝉之歌》在全国青年歌手大奖赛中获银奖,胡官美(中)的两个女儿都是演唱者,大女儿(右)杨秀珠还是领唱。