伯祥书记的人才观

王伯祥的人才观具有鲜明的实践性特征。它不是抽象的理论构建,而是源于解决实际问题的迫切需要,并在实践中不断丰富和完善。从蔬菜技术专家的引进到企业经营管理人才的选拔,从农业开发带头人的培养到教育卫生专业人才的重视,王伯祥的人才工作始终紧扣寿光发展的关键环节,体现了强烈的问题导向和实践品格。

王伯祥人才观的形成,还与他个人的成长经历和性格特质密切相关。作为土生土长的寿光人,他对家乡的深厚感情使其能够真正从寿光长远发展的角度思考人才问题;而他不畏艰难、敢于担当的性格,则使其在人才工作中表现出超乎寻常的胆识和魄力。正如寿光百姓对他的评价:“他走进人群中普普通通,你走进他心里,会发现他与众不同。”这种“与众不同”的特质,使王伯祥能够超越时代的局限,形成并践行其前瞻性的人才理念。

“世有伯乐,然后有千里马”,王伯祥以其非凡的识才慧眼,为寿光发现和集聚了一批能够改变县域命运的关键人才。他的人才选拔理念,不仅为当时的寿光发展提供了人才支撑,也为当今的人才工作留下了宝贵的思想遗产。今天,当我们回望王伯祥的人才观,依然能感受到其穿越时空的价值。

他告诉我们,人才工作要有“打破砂锅问到底”的执着。当年为了推广蔬菜大棚,王伯祥亲自带着韩永山走村串户,一户一户做工作。正是这种“钉钉子”精神,让新技术在寿光落地生根。

他告诉我们,人才评价要有“不拘一格降人才”的胸怀。从24岁的田其祥到53岁的陈永兴,王伯祥用人从不看年龄资历,只看真才实学。

他告诉我们,留住人才要有“将心比心”的温度。给韩永山的特殊待遇,表面上看是物质激励,实质上是价值认同。正如韩永山自己所说:“遇到知音,拼了命也值得。”

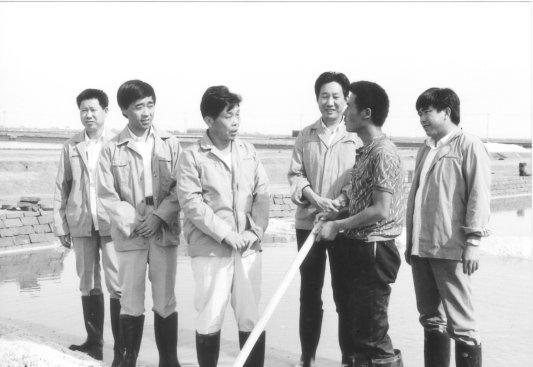

他更告诉我们,培养人才要有“一线摔打”的智慧。在寿北开发的工地上,在蔬菜大棚的田间地头,王伯祥培养了一批又一批实干型人才。

如今,寿光蔬菜年产值超百亿元,产品远销海内外。当我们看到“寿光模式”在全国推广时,不应忘记,这一切都始于一位县委书记对人才的珍视,始于那颗“让老百姓过上好日子”的赤诚之心。

王伯祥同志已经离我们远去,但他留下的人才观依然熠熠生辉。在新时代的人才工作中,我们依然需要这种既重实绩又讲感情、既有原则又有温度的用人智慧。因为人才工作的本质,归根结底是做人的工作;而做人的工作,最需要的永远是一颗真心。

责任编辑:赵岳

今日热点

小编精选

-

来源:南海网

-

即将开赛!2025济宁马拉松现场直播不见不散

来源:大众网

-

“2025侨商共建自贸港——走进文昌招商推介会”召开 10个项目集中签约总金额55亿元

来源:南海网

-

唐山市交通运输部门全力做好清明假期运输服务保障

来源:河北新闻网

-

嘉祥县公安局老僧堂派出所开展罂粟踏查和禁毒宣传活动

来源:大众网

-

梁山县韩岗镇开展国家安全宣传教育进企业活动

来源:大众网

-

济宁高新区公安分局王因派出所持续开展“护学岗”行动

来源:大众网

-

清控智运济宁产业创新基地首批厂房封顶

来源:大众网

-

小长假首日,长春欧亚卖场“热”力全开

来源:中国吉林网

-

五指山市举行2025清明缅怀革命先烈公祭活动

来源:南海网

-

唐山开平:基层宣讲加强廉洁文化建设

来源:河北新闻网

-

潍坊昌邑:奎聚街道 大河奔流红色血脉 缅怀先烈鄑邑传承

来源:大众网

-

农夫山泉钟睒睒:以产业升级撬动工业茶生产能力

来源:人民网,供稿:人民资讯

-

永清县气象局联合农业农村局开展特色农业气象服务

来源:河北新闻网

-

永清:公交办卡送上门 为民服务零距离

来源:河北新闻网

-

永清县公安局开展“守护心脏”急救技能培训

来源:河北新闻网

-

菏泽市委常委、副市长王昌华检查指导牡丹节会筹备和安全保障工作

来源:鲁网

-

菏泽市市场监管局开展清明节党性教育系列活动

来源:鲁网

-

菏泽市牡丹人民医院在2025中国VTE质控大会斩获多项殊荣,开启防治新篇章

来源:鲁网

-

2025青岛“花开西海岸”春游季启动活动暨第二十届大珠山杜鹃花会开幕

来源:鲁网

-

文昌国际航天城成型起势 期待更多精英人才来文昌成就梦想

来源:南海网